DX先進企業で進むシステム開発の内製化。その背景とメリット、企業が直面する障壁とは?

従来、多くの企業ではシステム開発を外注していましたが、近年ではDX化の加速やビジネススピードに柔軟に対応するために開発を内製化する企業が増えています。特に、DXに積極的に取り組む企業は内製化の動きが活発になっており、実際に多くのメリットをもたらしています。本記事では、システム開発の内製化が進む背景やメリット、そして内製化を阻む障壁についてご紹介します。

- 目次

- お役立ち資料

- DX時代における

IT部門のあるべき姿とは

DX先進企業で進むシステム開発の内製化

昨今、IT人材の不足やDX化によるビジネススピードの変化に柔軟に対応するため、システム開発の内製化に取り組む企業が数多く見られます。

システム開発の内製化とは、企業が自社のシステム開発の全てをSIerやベンダーなどに丸投げしていた状態から、自社内で開発する体制に切り替えることです。

このシステム開発の内製化は、DX推進が求められている現在、非常に重要な役割を果たしており、DX推進ができている企業では内製化が進んでいます。

PwCグループが行った「ITモダナイゼーションの取組状況に関する意識調査」によると、システム開発における自社社員の担当範囲として、企画、開発、運用まですべて自社社員で実施している割合は、DX先進企業※1では66%となっています。準先進企業が19%であることと比較すると、DXが進展している企業ほど、システム開発の内製化も進んでいることがわかります。

※1:本調査における先進企業とは、「アジャイル開発手法展開状況」「パブリッククラウド活用状況」「マイクロサービス、コンテナ、サーバーレスなどのクラウドネイティブと呼ばれる新技術要素の活用状況」について3つともに全面的に採用している企業のこと。一方で準先進企業は、一部のみ活用できている企業のことを指す。

出典:PwCグループ「2022年DX意識調査―ITモダナイゼーション編―」

※この資料の一部はPwC Japanグループのデータ・情報を基に作成していますが、当該データ・情報の正確性・完全性等は保証されておりません。また、PwC Japanグループが 販促会社名 の 対象となる商品もしくはサービス名 を推奨するものではありません。

システム開発の内製化が求められる2つの背景

では、システム開発の内製化がなぜDX推進において重要な役割を果たすのでしょうか。その理由や背景として以下の2つが挙げられます。

DX化を阻む「ITベンダー依存」の解消

DXをはじめ、デジタル技術を活用して新しい価値創出やビジネス変革を起こすためには、自社データの活用や新規技術の積極的な採用、そのためのシステムの刷新や改修が必要です。

しかし、これまで日本の企業では、自社のリソースでシステム開発を進めるのではなく、ITベンダーに依頼してシステム開発を進める場合が多く、ITベンターに丸投げ状態となってしまっていることも珍しくありませんでした。いわゆる「ベンダー依存」の状態です。それによりITベンダーの対応に左右されDX化が進まない、システムがブラックボックス化しており自社で進められない、ベンダーロックインが起きてしまうなど、さまざまな問題が生じておりDX推進の障壁となっています。

ベンダーロックインについては、以下の記事で詳しく解説しております。

- ベンダーロックインとは?リスクと脱却方法について解説

- 多くの企業がDX推進に取り組んでいますが、システムを特定のベンダーに依存する「ベンダーロックイン」に陥っているために、思うようにDXを推進できていない企業も少なくありません。本記事では、ベンダーロックインの要…

実際に、経済産業省が公表している『DXレポート2.1』では、企業とITベンダーの関係性は「低位安定に固定されている」と指摘されており、ベンダー依存がDX推進の足かせとなっていると警鐘を鳴らしています。

このようなことから、ベンダー依存からの脱却によるDX実現のためのシステム開発の内製化が求められています。

参考:経済産業省 デジタル産業の創出に向けた研究会「DXレポート2.1(R3年8月31日)」

「自社育成」によるIT人材不足の解消

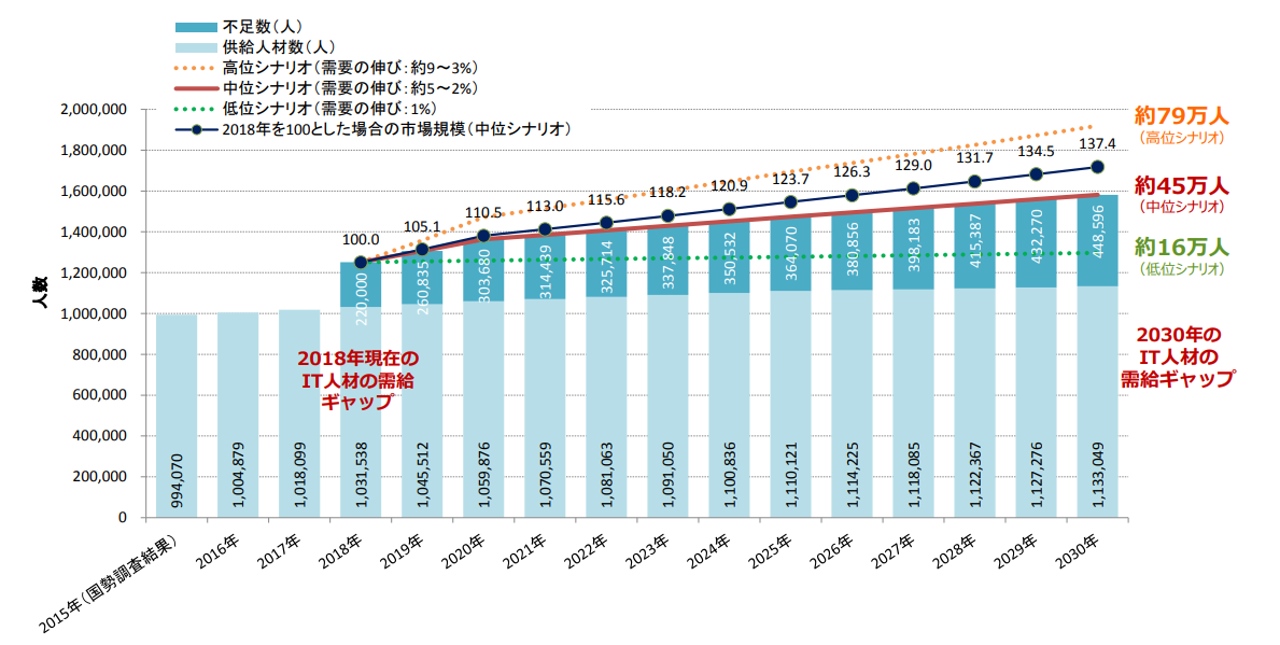

DXやAI、IoTなど先進技術の需要が高まっている中、IT人材の不足が懸念されています。経済産業省が発表した「IT人材需給に関する調査」によると、IT需要は今後も伸び続け、2030年にはIT需要の伸びが低いケースで16.4万人、需要の伸びが高いケースでは78.7万人ものエンジニアが不足すると予想されています。

このようなIT人材不足の解消方法として、各企業はIT人材の確保を進めていますが、即戦力の採用は難しいのが現状です。そのため、昨今では、入社時点でのITスキルはそれほど問わずに「自社育成」を行う必要性が高まってきています。

ビジネススピードへの柔軟な対応が求められる現在、人材育成は急務ですが、従来的な方法で自社のシステムで必要とされるスキル分野に沿った計画的な育成を行うには時間やコストがかかりすぎてしまいます。

そのため、ノウハウの蓄積や教育態勢の整備を内製化し、時間やコストを低減し人材育成を行うことが重要です。

実際に、先述のPwCグループの調査によると、内製化が行えている事例も多いDX先進企業では、デジタルスキルの育成プログラムの実施を全社的に展開している企業が多く、育成について期待以上の効果が出ていると答えた企業は6割以上にのぼっています。

出典:経済産業省「IT人材需給に関する調査」

出典:PwCグループ「2022年DX意識調査―ITモダナイゼーション編―」

※この資料の一部はPwC Japanグループのデータ・情報を基に作成していますが、当該データ・情報の正確性・完全性等は保証されておりません。また、PwC Japanグループが 販促会社名 の 対象となる商品もしくはサービス名 を推奨するものではありません。

このような背景からシステム開発内製化の重要性が高まっていますが、実際にどのようなメリットがあるのでしょうか。以降ではシステム内製化による具体的なメリットをご紹介します。

システム開発内製化による3つのメリット

IT人材の育成・獲得ハードルの低下

システム開発をベンダーに任せてしまうと、システムに関するナレッジが社内に蓄積されません。

しかし、内製化に切り替えることで社内にナレッジが積み上がり、独自の実践的なノウハウを獲得できるため、社内での人材育成に活用できます。自社のシステムに求められる要件に沿った人材を育成できるうえ、外部から新たにIT人材を獲得する場合も、コストやハードルを下げることが可能です。

生産性・開発スピードの向上

外注によるシステム開発の場合、依頼する際のスケジュール調整や要件のすり合わせなどに時間を要してしまいます。ビジネススピードが高まる昨今、こうした時間のロスは競争力の低下を招きかねません。

内製化することで、システム開発を社内で完結することができるため、開発プロセスを簡素化できます。必要なコミュニケーションも最低限となるため、生産性が上がり、迅速なシステム開発が可能となります。

システムの柔軟性や拡張容易性の向上

外注の場合、システム開発や改修においては、ベンダーの都合や要件に影響されるため、柔軟な対応が難しいケースも多くあります。対応できたとしても、追加コストを要するケースが多いです。

しかし、内製化ができれば、自社にとって最適な要件でシステム開発が行え、市場の変化や現場の状況に合わせた臨機応変な対応が可能となり、システムの改修・拡張などイレギュラーな事態にも対応しやすくなります。

紹介したメリットの他に、システムのブラックボックス化を抑止するという観点においても、内製化は重要です。開発をベンダーに一任していると、システムの中身を社内で誰も把握していないことでブラックボックス化が起きやすくなる一方、内製化をすればシステムの全容を社内で把握できるため、ブラックボックス化のリスクを低減できます。

しかし、内製化はハードルが高く、自社だけで取り掛かろうとすると失敗してしまうケースもあります。そこで以下では、システム開発内製化における3つの障壁についてご紹介します。

システム開発内製化における3つの障壁

内製化はメリットが多くある一方で、以下のような障壁にぶつかりやすいことも事実です。これらの点に留意しながら運用を行わなければ、外注よりもコストがかかったり、問題が発生しやすくなったりします。

開発人材の確保の難易度が高い

内製化を行う場合、開発・改修業務を任せられる人材の確保がまず必要になりますが、人材の確保や育成には、一定の時間とコストがかかります。そのため、外部委託から内製化の体制に移行する際には、相当の期間を要することを加味して内製化を検討することが前提となります。

システムの品質担保が不安定に

内製化した場合、自社のシステム技術者のレベルによっては、外注していたベンダーよりも技術、知識、ノウハウの点で劣っていることがあり、場合によってはシステムの品質が低下してしまう可能性もあります。

品質を担保するためにも、ノウハウの蓄積や社内の人材育成体制の整備がより重要となります。

開発コストの意識が希薄になりやすい

外注する場合、システム開発のコストは外注委託費用として明確化されるため、開発にかかるコストの把握が容易です。一方、内製化の場合は、システム開発に関わる人件費、設備費などの他に、具体的に明確化できないさまざまなコストが多く発生し、コストの全容把握が難しい課題があります。

そのため、開発時に、「実際に現在どのくらいのコストがかかっているのか」というコスト意識が低下してしまい、予測よりも大幅にコストがかかってしまうケースもよく見られます。

システム開発の内製化における技術面での課題については、以下の記事で詳しく解説しております。

- システム開発の内製化、実現に向けた課題とは? 失敗しないためのカギは「ローコード開発」と「ソフトウェアの部品化と再利用」

- 近年、システム開発を自社で行う「内製化」の動きが活発になっており、多くの企業にとって不可欠なDXの実現に資するものとして注目されています。しかし、技術者の不足やアプリケーション開発の難易度の高さなど、内製化に…

企業では内製化を進める際ご紹介したような障壁を解消するための対応が必要になりますが、その対応はソリューションの導入によって解消することが可能です。次章では、システム内製化に導くソリューション「LaKeel DX」をご紹介します。

システム開発内製化を成功に導く「LaKeel DX」

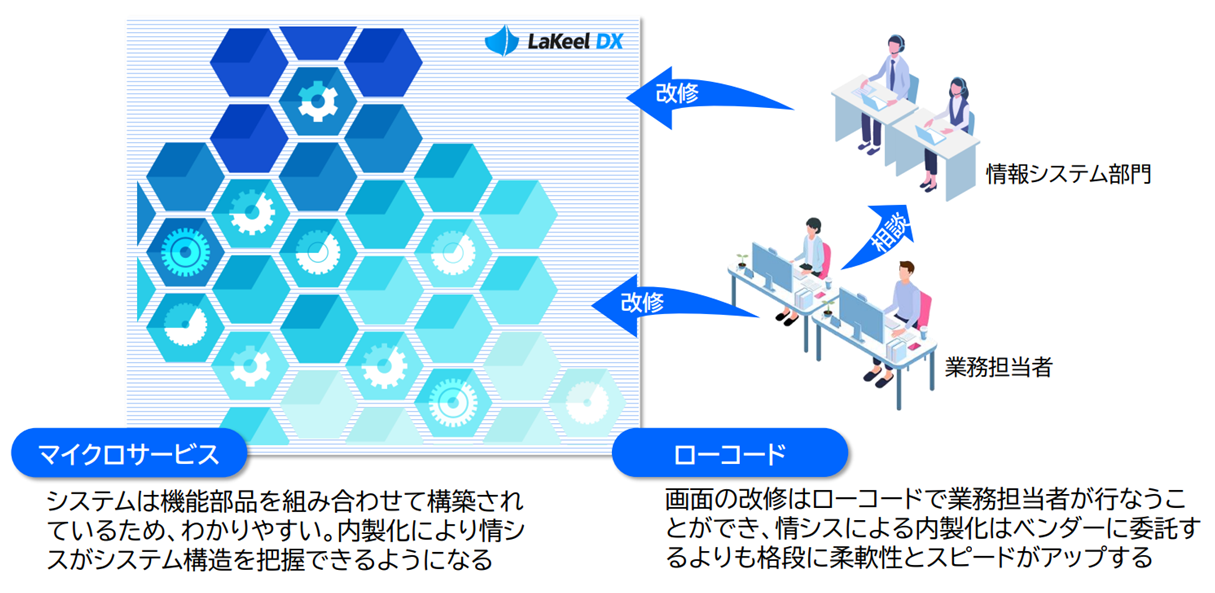

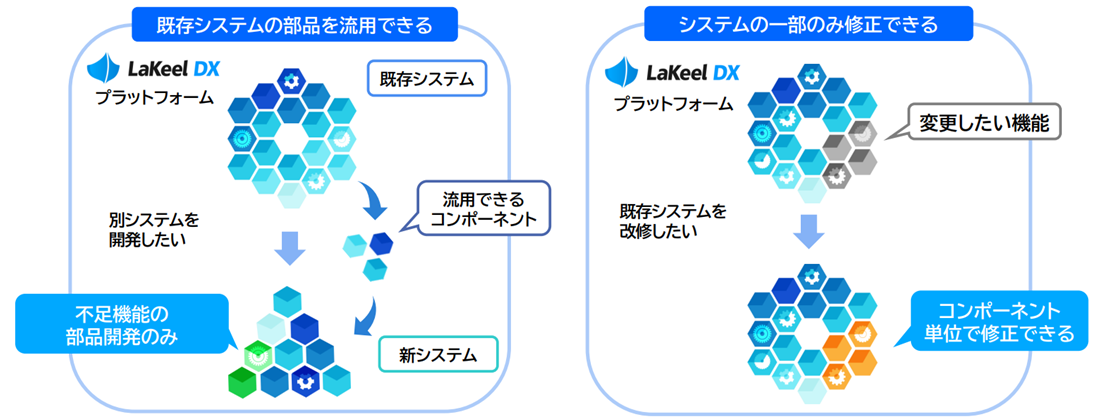

マイクロサービス技術を用いた業務アプリケーション開発・運用基盤「LaKeel DX」は、システム開発の内製化を進めるソリューションとして活用できます。LaKeel DXであれば、上記で述べたような障壁を解消しつつ、無理のない内製化の実現が可能です。

・開発の難易度によって分業できるため人材不足に対応

機能単位で設計・開発した部品を蓄積し、組み合わせることで、開発の難易度によって担当者を振り分けることができます。具体的には、ローコード・ノーコード開発の導入により、高度なスキルを持ったエンジニアには難易度の高い開発を任せ、業務部門のユーザーには画面の改修などの開発をまかせるという対応が可能です。これにより、IT人材の確保に悩む企業でも柔軟性とビジネススピードを向上しながらのシステム開発を実現できます。

・部分的な開発が可能なことで生産性向上が可能

機能部品単位での追加・入替が可能であるため、必要な部品のみの追加や入れ替えや、システムの最適化が可能になります。蓄積した部品の再利用ができることで、高速でのシステム開発が可能です。また、これまでの開発した技術資産を活用しながら、部分的に開発を進められるため、システムの品質を担保したまま開発の生産性向上を実現します。

・運用・保守の効率化によるコスト削減

開発の内製化により社内で開発内容を把握しているため、的確な保守ができます。また、難易度に合わせてベンダーに依頼する部分と内製で対応する部分を使い分けることで、保守の効率化を実現します。さらに、LaKeel DX上で社内のシステムを統一管理できるため、運用に関するリソースの集約によりコスト削減が可能です。

ご紹介した特徴に加えて、LaKeel DXでは、導入~運用まで一貫したコンサルティングとサポートを受けることができます。自社に合わせた伴走型の支援をしてくれるため、将来的な自走を目指して、ベンダー依存からの脱却を進めることができ、安心して内製化に向けた取り組みを進めることが可能です。

以下資料では実際に内製化を成果している企業様の事例やポイントをご紹介しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。

- そのレガシーマイグレーション

DXに対応できますか? - 従来のレガシーマイグレーションは、システム基盤やシステム保守などの「コスト削減」を強く意識したものでしたが、それだけでよいのでしょうか。DXを実現するための鍵は、アプリケーションのマイクロサービス方式による部…

また、以下の資料では、システム開発の内製化をはじめ、企業のIT部門が今後果たすべき役割についてわかりやすく解説しています。IT部門の改革を実現したい方や、DX時代に企業が生き残る方法を知りたい方は、ぜひご覧ください。

- お役立ち資料

- DX時代における

IT部門のあるべき姿とは

このコラムを書いたライター

本サイトでは、企業のDX推進に役立つ様々な情報をお届けしています。