レガシーシステム脱却における、超えるべきハードル「データ移行」課題・プロセス・方法をまとめて解説

社会全体でDXが求められる中、多くの企業が「レガシーシステム」と呼ばれる従来型のシステムからの脱却を目指しています。その際、大きな壁として立ちはだかるのが新システムへの「データ移行」です。データ移行には時間や人的コストが必要であり、思うように進まないケースもよくあります。そこで本記事では、データ移行における課題やレガシーシステム脱却のためのプロセスを解説します。

- 目次

- お役立ち資料

- そのレガシーマイグレーション

DXに対応できますか?

レガシーシステム脱却の「データ移行」。乗り越えるべき3つの課題

「2025年の崖」を乗り越えるためには、レガシーシステムからの脱却が急務です。しかし、多くの企業がレガシーシステム脱却を検討する一方で、実態としてはレガシーシステムからの脱却はなかなか進んでいません。

以下の記事では、レガシーシステムの概要や問題点、2025年の崖との関係性について解説しています。あわせてご覧ください。

- レガシーシステムの問題点!脱却方法を事例とともに解説

- デジタル技術がますます進歩する昨今、旧態依然としたシステムを利用し続けることによる損失は無視できないほど大きくなりつつあります。こうしたレガシーシステムからの脱却は多くの企業にとって喫緊の課題です。本記事では…

レガシーシステムからの脱却が思うように進まない要因として、「データ移行」というハードルがあります。

レガシーシステム脱却において、既存のシステムから新しいシステムに移転する場合、保有データを新しいシステムに移行しなければなりません。データは外部システムと連携しながら動いていることが多いため、移行の際にはデータを抽出し、格納する流れとなります。このプロセスにおいて以下3つの課題があり、レガシーシステム脱却が進まない原因と言えます。

レガシー化したシステムを理解している人がいない

レガシー化したシステムは何十年も前に導入したシステムであることが多く、仕様や開発言語などを理解している人が社内に少ない、もしくはいないことも大きな課題です。この場合、システム自体がブラックボックスであるため、移行漏れ・移行できない箇所が生じる、さらに移行に伴う作業自体が想定より長い期間必要になるなど広範な悪影響が生じる可能性があります。

このような課題があるために、多くの企業ではシステム移行に踏み込めず、レガシーシステムから脱却できていないのが現状です。

以下の記事では、データ移行における課題や、課題を乗り越え計画的に移行を行うためのステップをさらに詳しく解説しております。あわせてご覧ください。

- システム移行で失敗しないために!データ移行によくある3つの課題と乗り越えるための4ステップ

- データ移行を行う際、システムの規模や運用期間によって、移行が難航することがあります。また、古いデータや現在利用されていないアプリケーションなどが多く定義等が異なる場合、作業が煩雑になりがちです。特に、大企業や…

移行プログラムの準備に人的コストがかかる

データの移行には時間だけでなく、多くの人的コストもかかります。

データ移行には、新旧システム間のデータ項目の紐付け設計や、データ移行プログラムの開発。さらには移行後のデータに不具合がないか入念に確認をする作業などが発生します。この工程でデータに不具合や不備があると、プログラムの見直し、または設計から見直なければならない場合もあります。これらは一例ですが、これらの作業も自動で行えるわけではなく、多くの人的コストの確保が必要です。また、担当者がデータ構造を理解していないことから、データ移行の難易度が上がってしまうという事も人的コスト上昇の一因となっています。

膨大なデータの移行に時間がかかる

企業が保有するデータは膨大であり、移行準備が整った後、すべてのデータを移行するまで1週間以上かかることも珍しくありません。また、データ移行中はシステムの利用も控える必要があり、年末年始やゴールデンウィークなど休業日がまとまっているタイミングで実施する工夫を各社で行っていますが、業種・業態によってはまとまった業務停止期間を設けられない企業も多く存在します。

このような課題からデータ移行がなかなか進みにくいと言われています。またこれらの課題に加えて心理的にも「今動いているからまだまだ問題ないだろう」「アーキテクチャの変更だけだとコストが出るだけになるので」など危機感が無いこともデータ移行が難航する一因となっていると言われています。

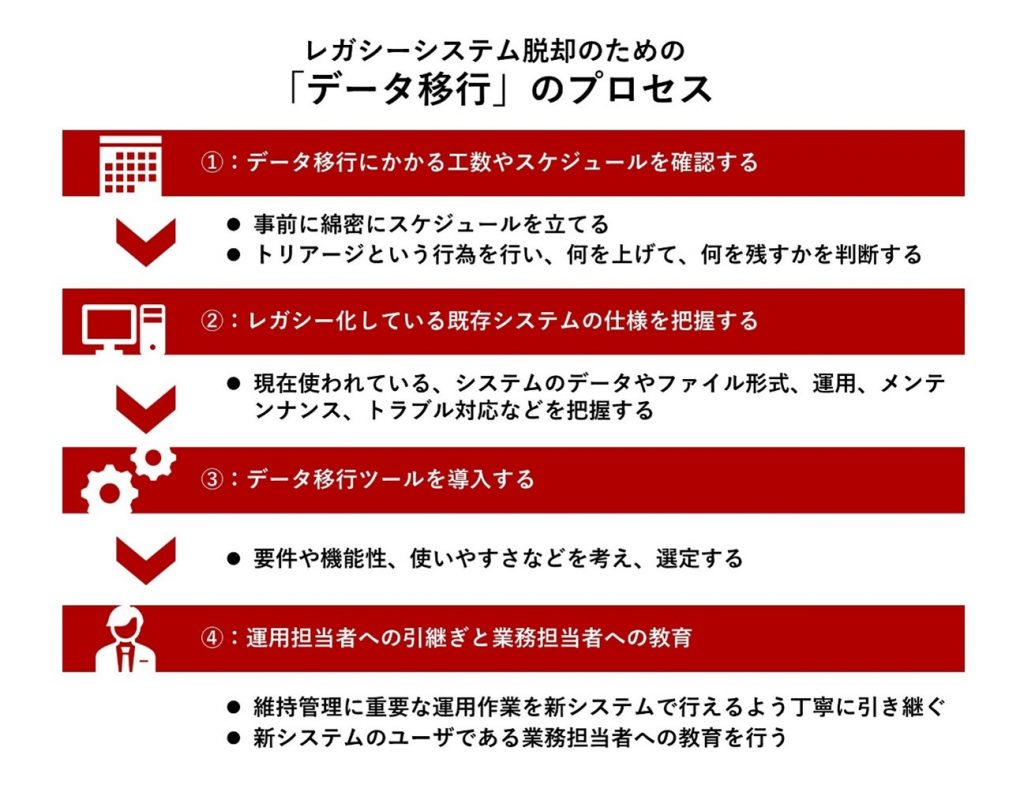

レガシーシステムの「データ移行」を進めるプロセスと方法

前章で見てきたように、システム移行には多くの時間や人手が必要であり、実行プロセスも決して簡単ではありません。場合によっては新規のシステム導入より難易度が高くなります。そのため、「単なるデータやシステムの移行」と侮らず、しっかりと計画を立てて実行することが重要です。

以下では、前述の課題の解消とシステムの移行を実施し、レガシーシステム脱却を進めるためのデータ移行のプロセスをご紹介します。

① データ移行にかかる工数やスケジュールを確認する

まずはデータ移行にかかる工数やスケジュールを確認します。

その際、優先順位を決める「トリアージ」を実施し、どのデータを移行してどれを残すかを事前に把握することが大切です。そうすることで移行に必要なストレージ容量や時間を削減でき、不要なデータの整理もできます。また、対象のデータをクラウド化していくスケジュールも決めておきます。

前章でも触れていますが、データ移行には時間だけでなく人的コストも大幅にかかるため、トリアージを入念に行いデータ移行後の不具合を防ぐ必要があります。

② 既存のレガシーシステムの仕様を把握する

次に行う工程は、既存のレガシーシステムの仕様把握です。

現在使われているシステムのデータやファイル形式、運用、メンテナンス、トラブル対応などを把握します。これにより、システム移行する際にデータやファイルの形式変換が必要なのか、またどういった形式が最適なのかが見えてきます。正しく仕様や開発言語などブラックボックス化した内容を理解せずデータ移行を実施した場合、移行漏れ・移行できない箇所が生じる可能性があるため、自社に既存システムの開発言語やミドルウェアに詳しい方がいない場合は外部の有識者を頼ることも視野にいれましょう。

③ データ移行ツールを導入する

仕様を把握した後には、データ移行ツールを導入します。

自社のシステムに合った要件や機能性、使いやすさなどを踏まえ選定することが重要です。

④ 担当者への教育・研修を実施する

最後に行うことが、運用担当者や業務担当者への教育です。

新システム移行後もシステムの運用や維持管理が適切に行えるよう、担当者に丁寧に引継ぎを行います。また、新システムを利用する業務担当者向けにマニュアルの整備や研修などを行い、スムーズにシステムを利用できるよう教育します。

以下では、レガシーシステムの脱却に寄与するソリューションをご紹介します。

LaKeel DX+LaKeel Data Insightを活用して、レガシーシステム脱却を実現

ラキールが提供するデジタル・ビジネス・プラットフォーム(aPaaS)、LaKeel DXとデータ統合分析基盤LaKeel Data Insightを活用することで、レガシーシステム脱却を効果的に実現できます。

LaKeel Data Insightは、データ移行の際にCSVファイルを使用しないため、直接データ結合ができ、データ移行を自動的に実行します。また、LaKeel Data Insightはデータの蓄積も可能であり、蓄積されたデータはLaKeel DXなどデータ活用のサービスと連携可能です。

短期間でのデータ移行が可能

データ移行作業の本番切替え時には、業務のない土日の2日間しかシステムを停止できる期間がなく、移行元と移行先のDBMSが異なるケースがよくあります。また、本番切替えの一定期間前からデータ更新業務を止められないケースも見られます。

このような制約があっても、LaKeel Data Insightであればデータ抽出→データ転送→データ投入をクリック操作で行うことができ、複数処理をまとめたスケジュールの実行も可能であるため、短期間でのデータ移行が可能です。実際に、通常1週間以上かかるデータ移行作業を約2日で完了した事例もあります。

業務を止めないスムーズなデータ移行

また、スクリプトの設計とテスト、データファイル形式、文字コード、転送経路やストレージの設計などの作業も簡単であり、データの移行に注力できます。

さらに、移行元がDB2で移行先がPostgreSQLなど、DBMSが異なる場合でも、それぞれのコマンドや作法を意識せず画面上で完結できる点も強みです。

加えて、様々な形式のデータを加工せずにそのまま保存でき、データの圧縮率が高い領域である「データレイク」を活用することで、業務を止めずスムーズにデータを移行できます。ラキールでは、以上のようなレガシーシステム脱却とDX推進をサポートする独自のプロダクトブランドLaKeel(ラキール)シリーズを展開しています。

以下の資料では、データ分析基盤構築のポイントとレガシーシステムからの脱却をする上で重要なデータ移行について解説しています。ご興味のある方は、ぜひダウンロードのうえご覧ください。

- データ分析基盤構築ガイドブック

- ビジネスシーンでのデータ活用が一般化したことで、レガシーシステム脱却が求められています。このレガシーシステムから脱却しデータを有効活用する方法として、データの収集、蓄積、加工、分析を一貫して行える「データ分析…

また、以下の資料では、レガシーマイグレーションを行う上で意識すべきポイントを詳しく解説しております。レガシーシステムを脱却し、DXを成功させる秘訣を知りたい方は、ぜひご参考にしてください。

- お役立ち資料

- そのレガシーマイグレーション

DXに対応できますか?

このコラムを書いたライター

本サイトでは、企業のDX推進に役立つ様々な情報をお届けしています。